ASA-IN Study

血行再建の適応とならない慢性冠症候群患者に対するアスピリンの有効性と安全性の検討

研究概要

研究の背景

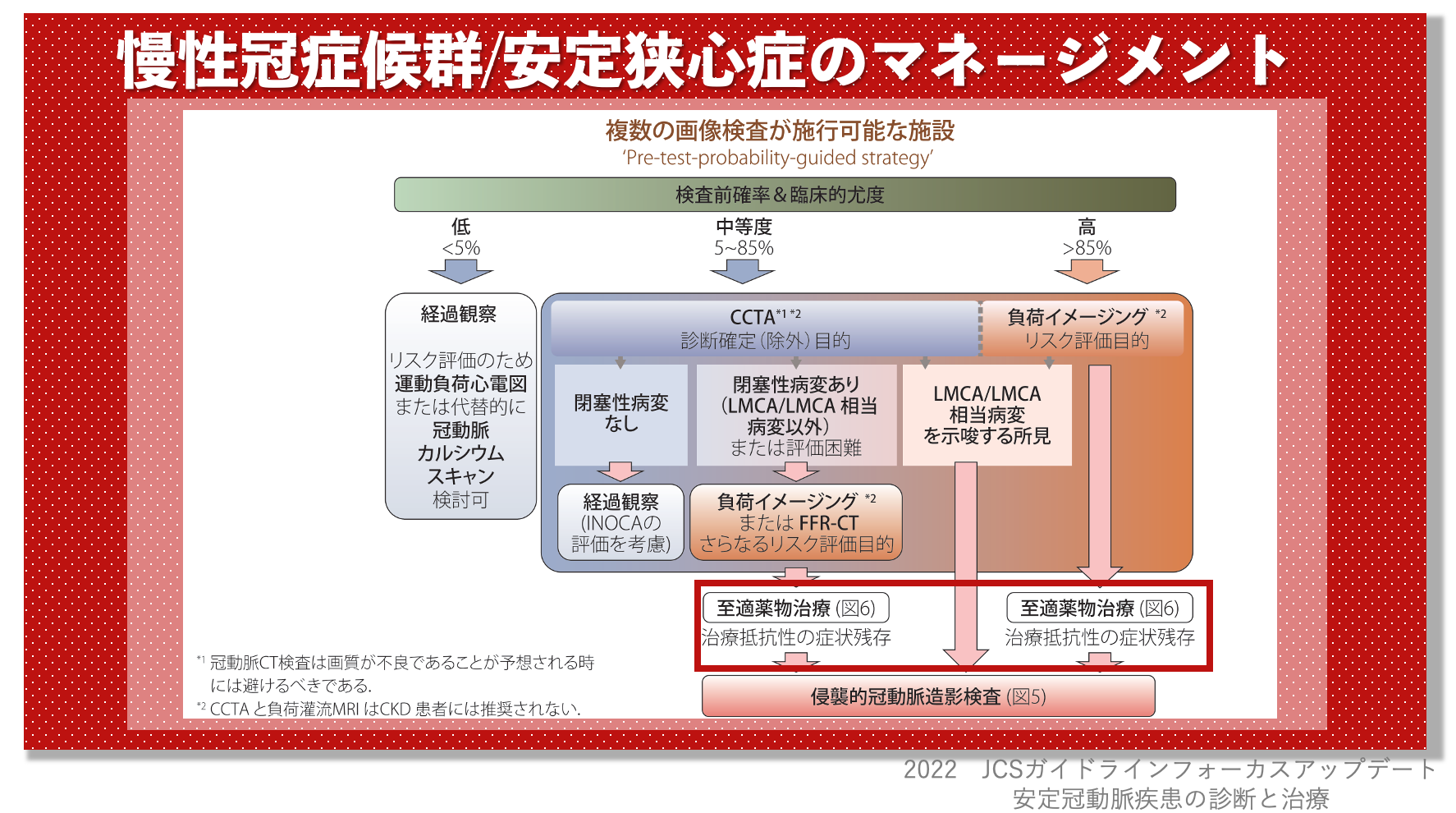

2020年のISCHEMIA研究以降、冠動脈疾患診療はより非侵襲的な方向にシフトしています。

慢性冠動脈症候群(CCS)のマネージメントもまず、 冠動脈CTを行い至適薬物治療を行うことが推奨されています。

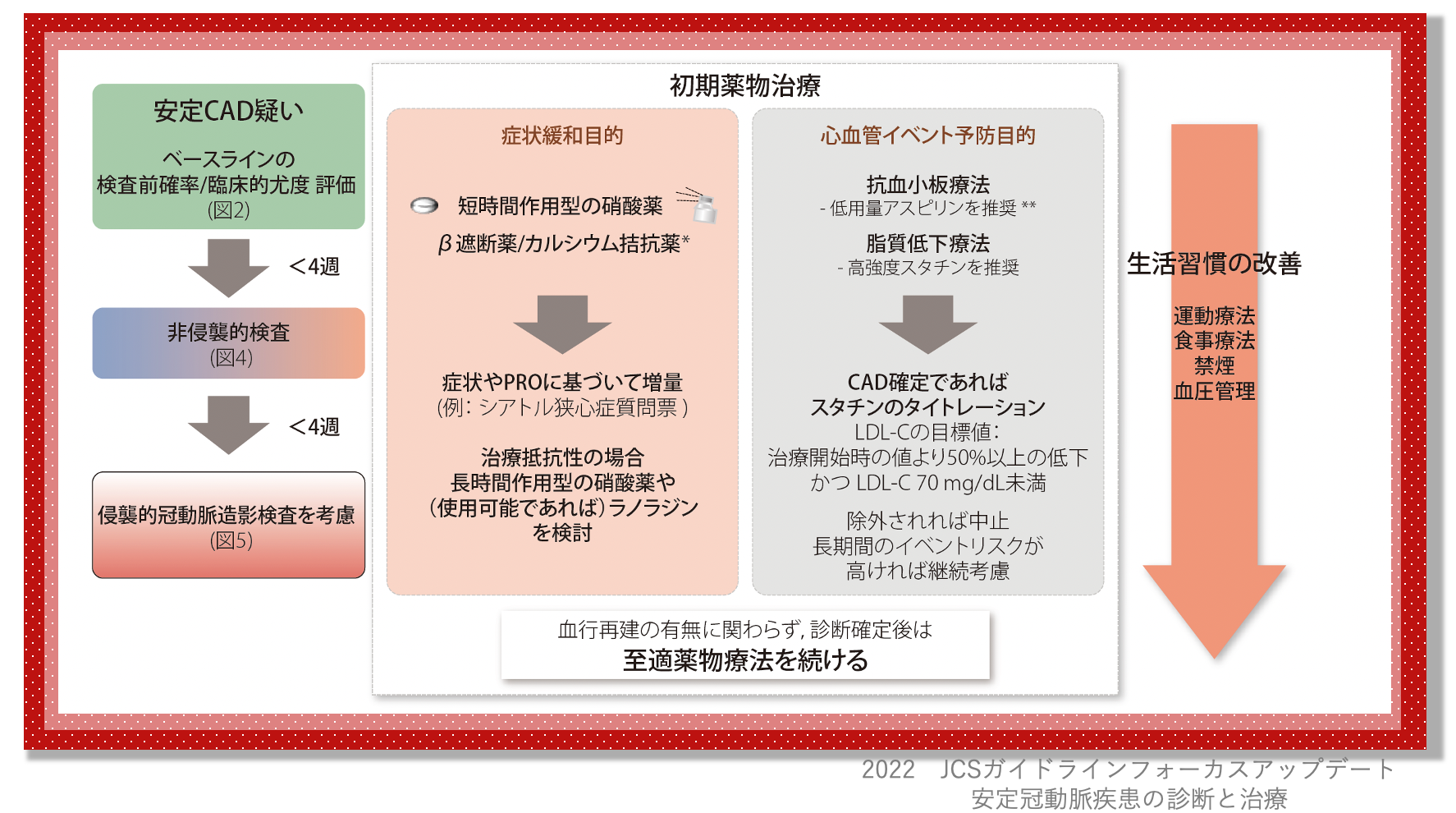

では、至適薬物療法(optimal medical therapy)はなんでしょうか?

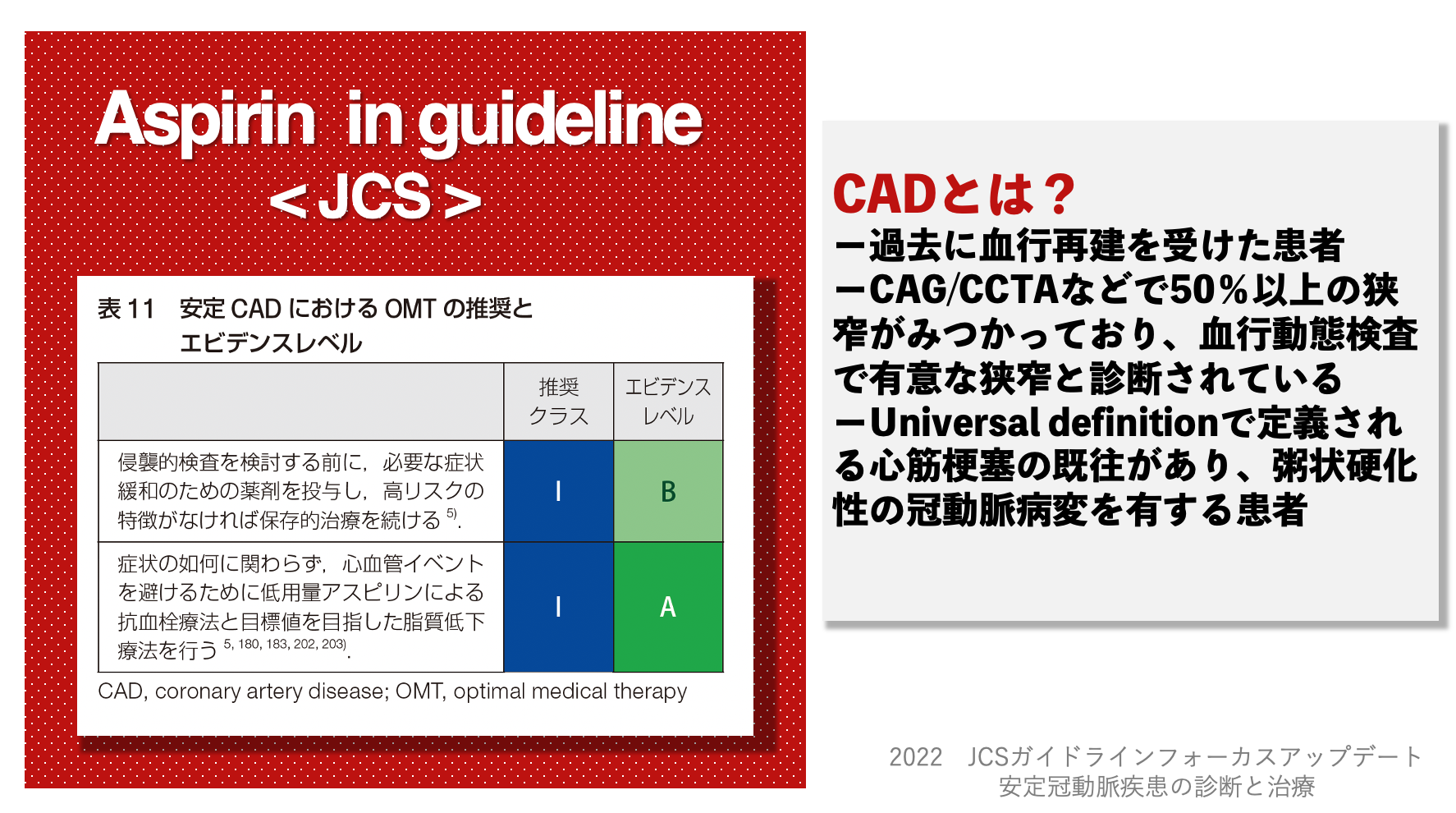

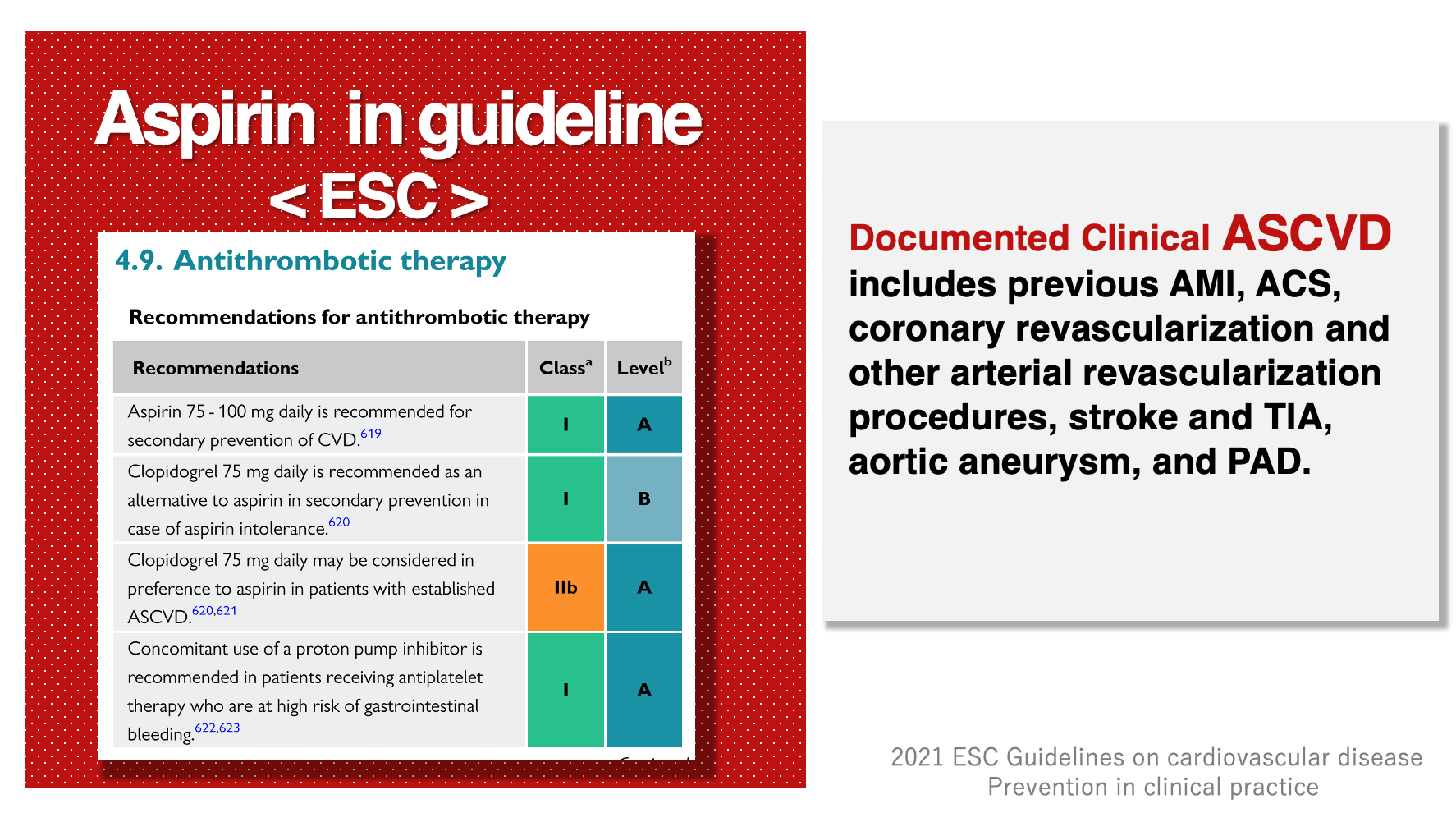

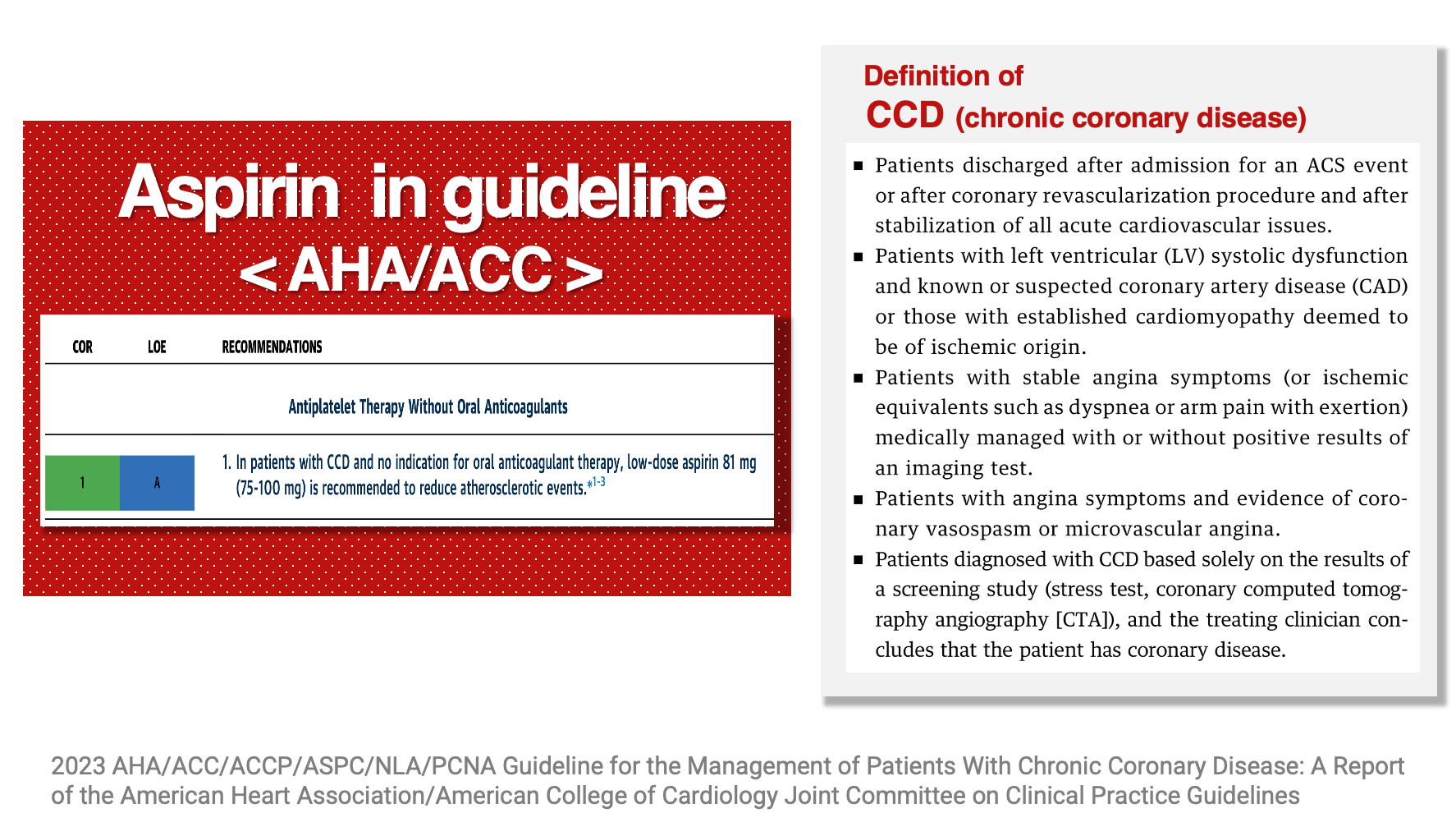

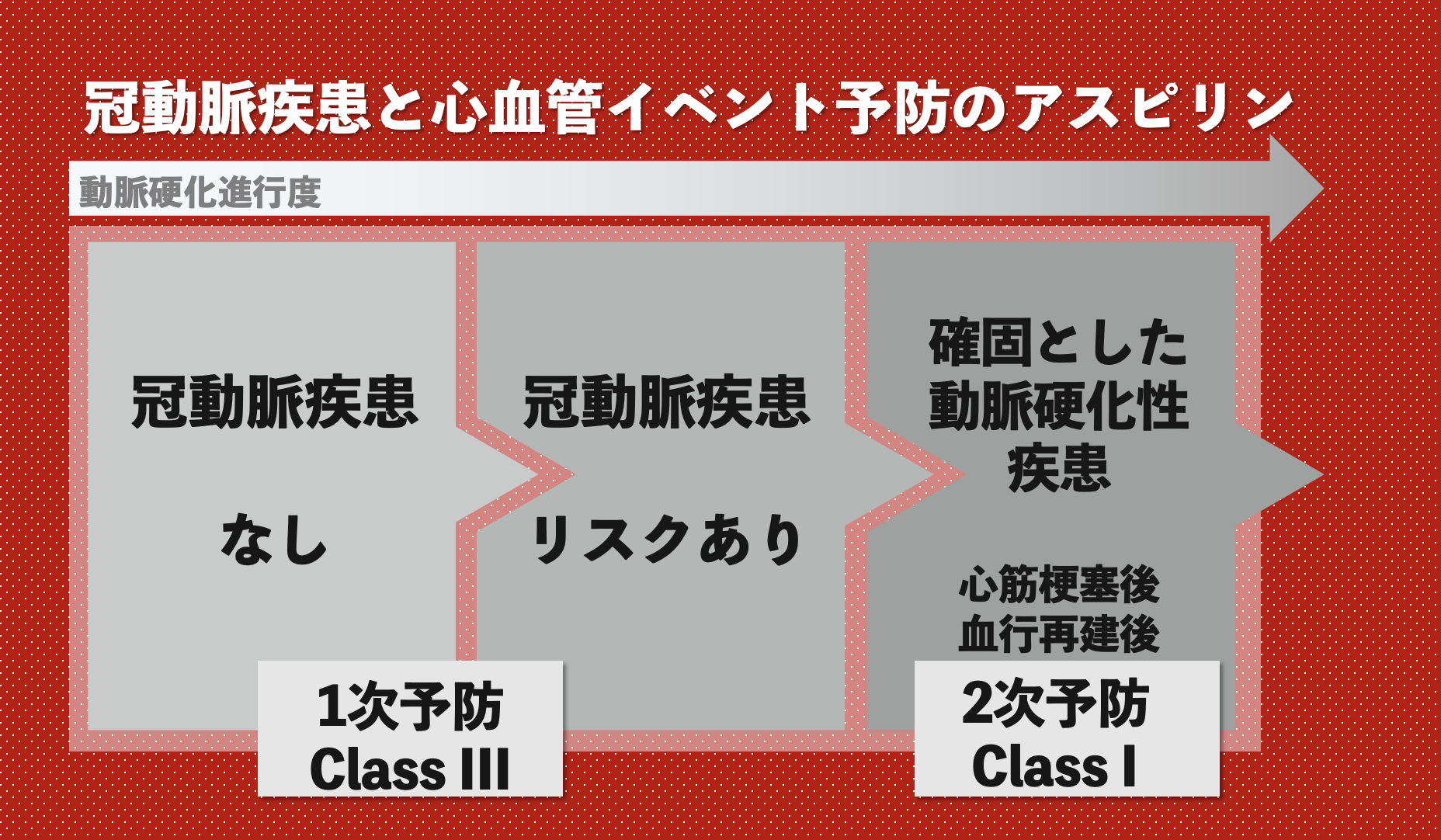

まず、いわゆる二次予防でのアスピリン関して ガイドラインを振り返ってみます。

日本、ヨーロッパ、米国のガイドラインも、微妙な言葉のニュアンスは違いますが、

まとめると、明らかな心血管病変に対してのアスピリン投与はクラスⅠです。

では明らかな心血管病変とは?

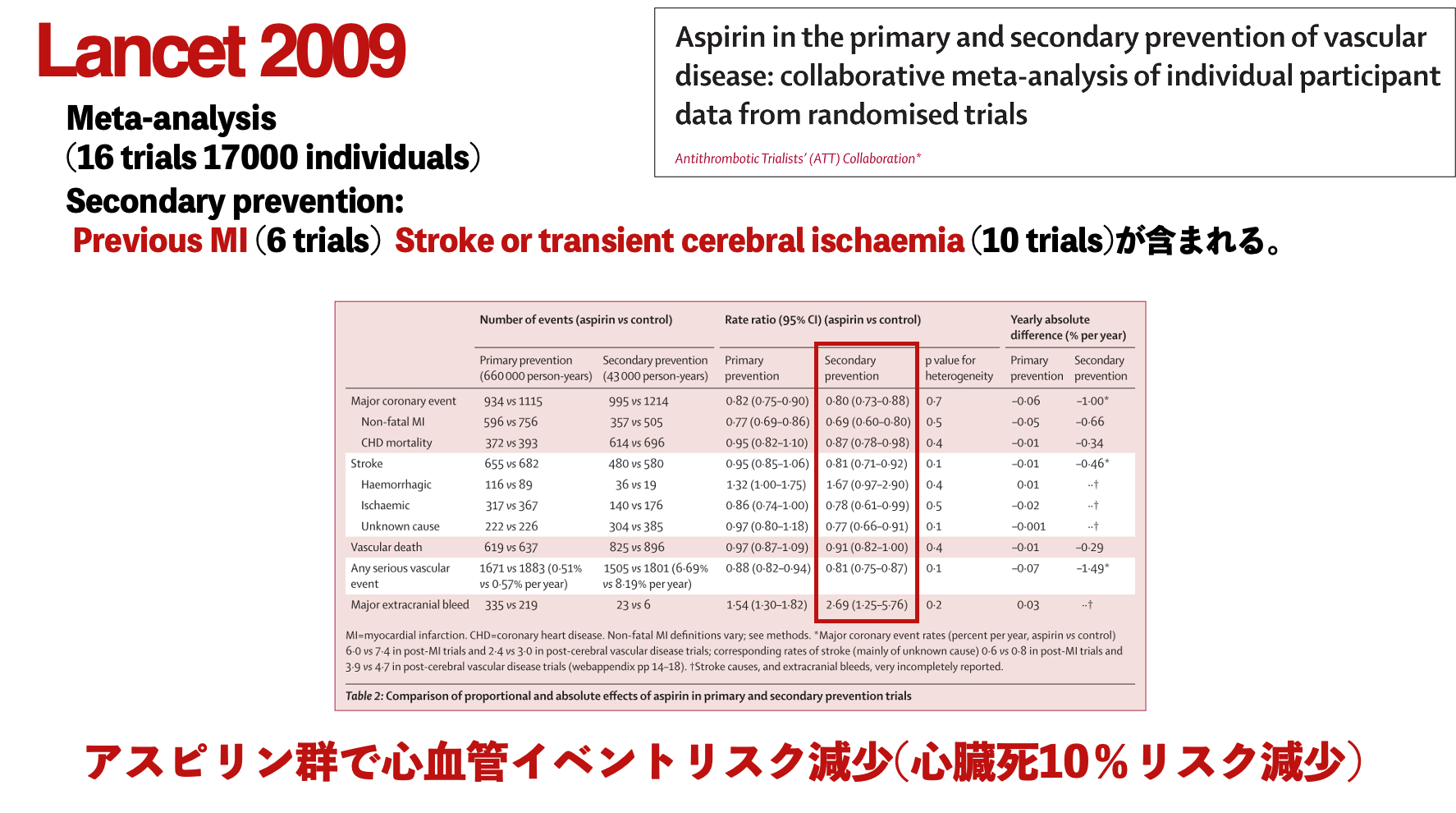

ガイドラインの基になっているのは、下記の2009年のLancetの論文で、対象となっているのは、心筋梗塞後、または脳梗塞後というバリバリの二次予防対象患者です。

まとめると、アスピリンの有効性に関してエビデンスがあるのは、

心血管イベント後・PCI後(こちらの詳細は割愛)、ということになります。

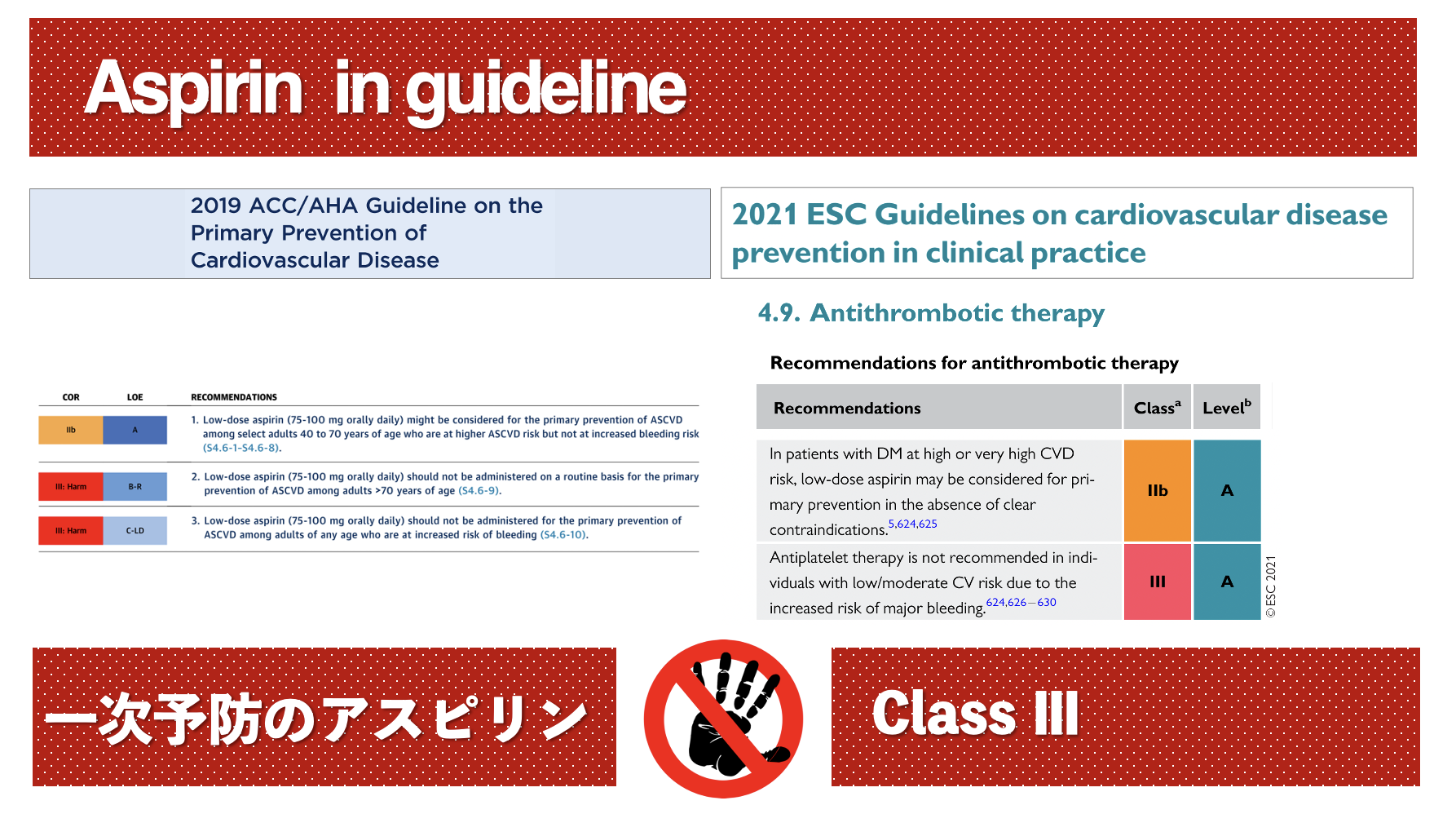

一方で、心血管イベントの一次予防目的での投与はクラスIII(harm)になっています。

これは、2000〜2010年代に行われた多くのRCTで、一次予防目的のアスピリン投与は、(試験によってはある程度のthrombotic eventの予防効果を示すものもあったものの)、いずれの試験も最終的に出血性イベントの増加によりnet clinical benefitが示せなかったことによります。

いままでのところをかなりざっくりまとめると、下記の通りになります。

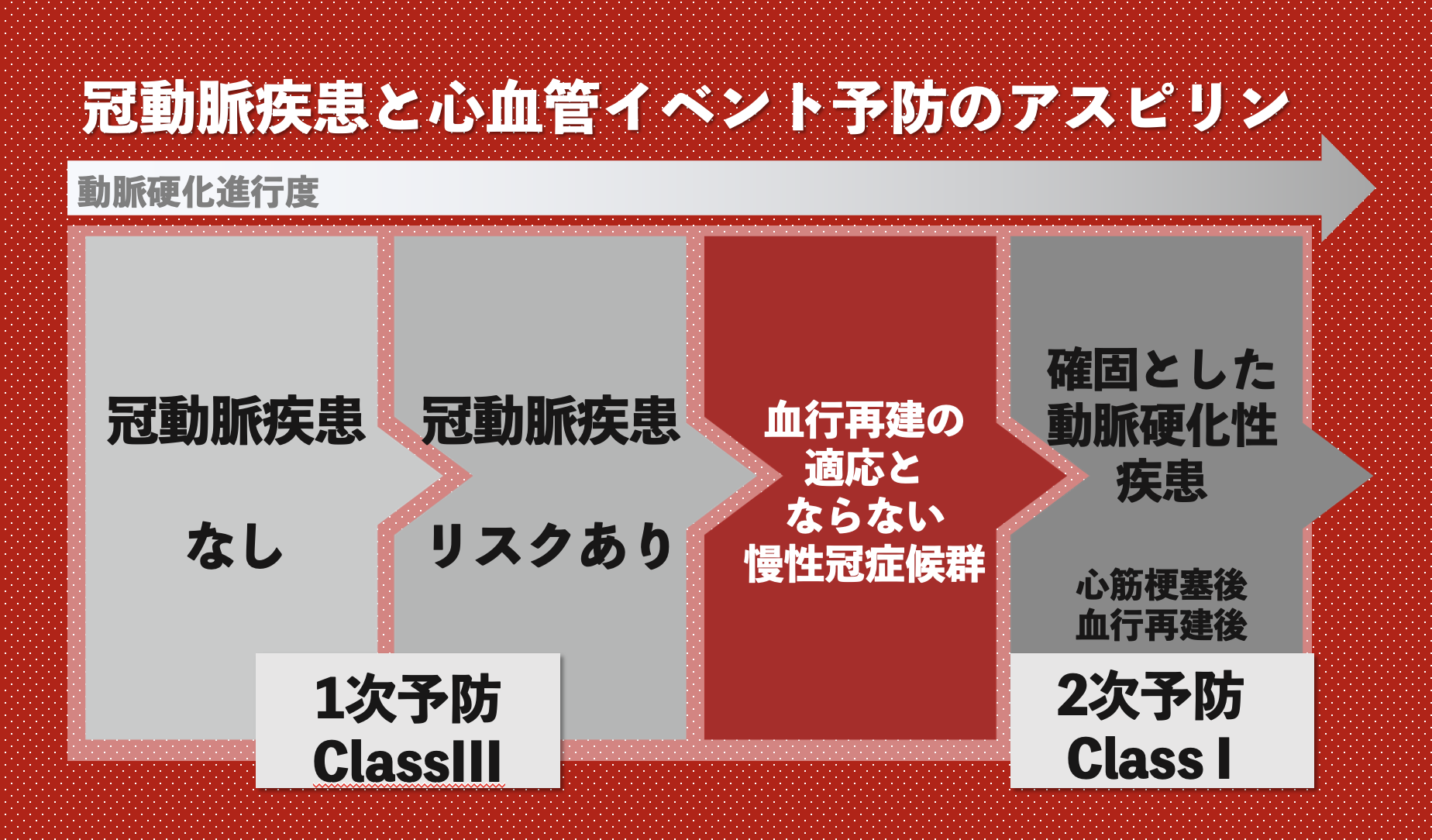

さて、ここで冒頭の話題に戻ります。

冠動脈CTや生理的虚血評価の発展でここ10年で冠動脈疾患のストラテジーは大きく変わりました。

今までであれば、PCIをされていたorまたは冠動脈病変自体がみつかっていなかった症例が、 "冠動脈病変は存在するが、血行再建の適応とはならない症例"として、至適薬物療法とうストラテジーをとるようになりました。

しかし、前述のように、この患者層は、今まで"PCIをされていたorまたは冠動脈病変自体がみつかっていなかった"ので、 この患者層に対するエビデンスはほぼ存在しないのです。

なので、この患者層に対するアスピリンの有効性を検証しよう、というのが、ASA-IN研究の目的なのです。